ブレッドボードについて

以下の記事では、ブレッドボードの構造や使い方、配線のコツ、実例などを、「これだけ見ればすべてがわかる」と言えるほど深く掘り下げて解説します。必要に応じて表やサンプルコードを挿入しているので、ぜひ参考にしてください。

1. ブレッドボードとは?

ブレッドボード(Breadboard)は、はんだ付け不要で電子回路を仮組みできる基板です。

電子工作をはじめる際には必須とも言えるアイテムで、LED点灯のような簡単な回路から、マイコン(ArduinoやRaspberry Piなど)を用いた複雑な回路まで、多岐にわたって活用されます。

1.1 名前の由来

かつてエンジニアやホビイストは、実際のパン切り用木製まな板(英語でbread board)に部品を固定して配線していたと言われています。そこから転じて、仮組み用の基板を「ブレッドボード」と呼ぶようになりました。

1.2 ブレッドボードの利点

- はんだ付け不要: 配線を差し込むだけで回路を組めるため、初心者でも容易に扱えます。

- 再利用可能: パーツの差し替えや回路の変更が自由自在。試作や学習に最適。

- 豊富なサイズ: 小型から大型までサイズのバリエーションが多く、用途に合わせて選べます。

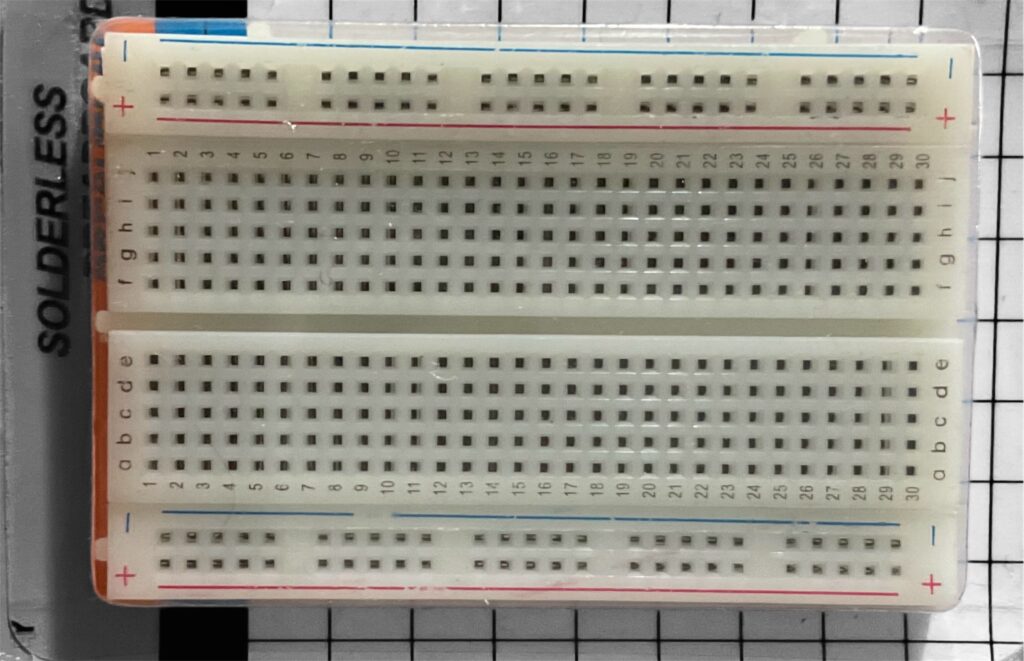

2. ブレッドボードの構造

1. 穴の縦列と横列:結線の仕組み

ブレッドボードのメイン部分は、上下で二つに区分されています。それぞれの区分内には「a~e」と「f~j」と刻印された穴が並んでおり、さらに横方向には1から30まで番号が振られています。

- 行(横方向): 1, 2, 3, …と番号が付けられた行

- 列(縦方向): a~e、f~j と2つに分かれ、真ん中の溝を挟んで左右に並ぶ

これらの穴は、実は縦方向に5つずつ電気的に接続されています。たとえば、上段の「a1, b1, c1, d1, e1」の5つの穴は同じ電気的グループで、そこに差し込まれたコンポーネントは互いに信号を共有します。一方、f1~j1は別のグループとなり、真ん中の溝を挟んだ左右で電気的に切り離されているのです。このように、ピンや部品を差し込むだけで回路を配線できるという画期的な仕組みが実現されます。

2. 電源レール(赤と青のライン)

写真でも際立つ赤と青のラインは、ブレッドボードの電源レールです。上部と下部にそれぞれ2本ずつ(または1本ずつ)設置されることが多く、赤ラインはプラス側、青ラインはマイナス(GND)側として使われることが一般的です。

- 上段の赤ラインはすべて同一電位(例:+5V)

- 上段の青ラインはすべて同一電位(例:GND)

- 下段も同様に赤ラインが+5V、青ラインがGND というように使う

これはあくまで一般的な使い方で、場合によっては3.3Vやマイナス電圧など、用途に合わせて電源を振り分けることもあります。この電源レールがあることで、必要な電源を各所に簡単に引き出せるわけです。

3. 真ん中の溝の意味

真ん中の溝(くぼみ)は、主にIC(集積回路)などのDIPパッケージを挟み込むために用意されています。ICの両端ピンを溝の左と右に差し込むことで、ピン同士が隣接してショートすることなく、配線しやすい環境が整うのです。ICだけでなく、ジャンパワイヤを取り回すときに区切りをつけるという意味でも大きな役割を果たします。

4. 裏面の導体シート

表面からは見えませんが、ブレッドボードの裏面には、金属製のクリップ(導体シート)が細長い列ごとに取り付けられています。これらのクリップが先述した「5つの穴が一組になって電気的に導通している」状態を作り出します。つまり、表面の穴に差し込まれたリードやジャンパワイヤの金属部分が、この裏面のクリップにしっかりと噛み合って電気的接触が確保される仕組みです。

5. 自由度の高さとリード部品の楽しみ

ブレッドボードの最大の魅力は、なんと言っても**“ハンダ付け不要で自由に回路が組める”**というところにあります。新しいアイデアを思いついたら、すぐにジャンパワイヤの配線を組み替え、コンポーネントを差し替えて実験できる。これはブレッドボードならではの気軽さで、プロトタイプ制作のスピード感を一気に高めます。

さらに、LEDや抵抗器、トランジスタなどのリード付き部品を差し込んだときの「カチッ」という手応えは、まるで小さな冒険が始まる合図のようにワクワクさせてくれます。

3. ブレッドボードの選び方

3.1 サイズ

- ミニブレッドボード: LED1〜2個程度や小規模回路向け。

- 標準サイズ: 多くの電子工作で汎用的に使われるサイズ(約170〜400ホール程度)。

- ラージサイズ: 800〜1600ホール以上のもの。複雑な回路やプロトタイピング向け。

3.2 電源レールの有無

- 電源レールあり: 初心者にはこちらが便利。電源を簡単に配線できる。

- 電源レールなし: ミニブレッドボードなどで省スペースを優先。

3.3 背面の接着テープ

ブレッドボードの裏面に両面テープがついている場合があります。必要に応じて、プロトタイピングボードやシャーシに貼り付けて使うと便利です。

4. ブレッドボードの使い方

4.1 基本的なステップ

- 電源を供給: 電源レールに5Vや3.3V、GNDを引き込む。

- 部品を配置: ICや抵抗、コンデンサ、LEDなどを差し込む。ICの場合は真ん中の溝を挟む形で配置することが多い。

- ジャンパーワイヤで配線: 必要な信号や電源ラインを、ジャンパーワイヤを用いて接続。

- 通電テスト: 回路ミスがないか確認し、ブレッドボード上のホールをテスターや導通チェッカーで確認すると安心。

- 実験・検証: LED点灯やセンサ測定など、目的の動作をテストする。

4.2 よくあるミス

- 隣の列に差し込んでしまう: 似たような列に意図せず差してしまう。必ず番号やアルファベットを確認。

- ICの向きの間違い: ICには1番ピンの目印があるので、向きを正しく合わせる。

- 電源レールの極性ミス: 「+」「-」マークを見落とさず、正しく配線する。

- 部品の足の干渉: コンポーネントのリード(足)が他の列に接触してしまうと誤作動を起こす場合がある。

5. 代表的な回路例:LED点灯

5.1 必要な部品

- ブレッドボード(標準サイズ)

- LED(1個)

- 抵抗(220Ω〜330Ω程度)

- ジャンパーワイヤ(オス-オス)2〜3本

- 電源(5Vや3.3VのDC電源、またはArduinoの5Vピンなど)

5.2 回路図

(電源5V) ---- 抵抗 ----|>|---- (GND)

LED

|>| はLEDを表すシンボルです。

LEDのアノード(長い足)側に抵抗を入れ、抵抗のもう一方を電源の5Vへ接続。

LEDのカソード(短い足)をGNDに接続。

5.3 実際のブレッドボード配線例

| 部品 | ブレッドボードの列 | 備考 |

|---|---|---|

| LED (アノード) | A10 | 抵抗側へつなぐ |

| LED (カソード) | A11 | GNDレールへジャンパーワイヤで接続 |

| 抵抗 | B10 | もう片側を5Vレールへ接続 |

| ジャンパーワイヤ | 電源レール(+5V) → B10 電源レール(GND) → A11 | 電源供給ラインを正しく配置 |

注意: 実際にはブレッドボードのホールの番号やアルファベットの組み合わせは異なる場合があります。あくまで例としてご覧ください。

6. マイコンを使った例:ArduinoでLEDを点滅させる

6.1 必要なもの

- Arduino UNO (または互換ボード)

- ブレッドボード(標準サイズ)

- LED (1個)

- 抵抗 (220Ω)

- ジャンパーワイヤ (オス-オス、オス-メス)

6.2 回路構成

- Arduino UNOのデジタルピン 8をブレッドボードの列(例: A10)へジャンパーワイヤで接続。

- A10にLEDのアノード(長い足)を挿す。

- LEDのカソード(短い足)を抵抗に接続し、抵抗のもう片側をGNDレールへ接続。

- ArduinoのGNDピンをブレッドボードのGNDレールへジャンパーワイヤで接続。

6.3 サンプルコード

/*

ArduinoでLEDを1秒ごとに点滅させるプログラム

*/

const int LED_PIN = 8; // LEDを接続しているデジタルピン番号

void setup() {

pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // LEDピンを出力モードに設定

}

void loop() {

digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // LEDを点灯

delay(1000); // 1秒待つ

digitalWrite(LED_PIN, LOW); // LEDを消灯

delay(1000); // 1秒待つ

}

7. より複雑な回路例:センサやICの利用

ブレッドボードは、IC(集積回路)やセンサモジュールを挿して実験する際にも非常に便利です。たとえば以下のような用途があります。

- マイコンと温度センサ: LM35やDHT11などの温度・湿度センサを使った回路

- 演算アンプ回路: オペアンプ(IC)をブレッドボード中央部に挿し、周辺抵抗やコンデンサを配置

- モータドライバIC回路: モータ制御用IC(L293Dなど)を使い、DCモータを制御

7.1 ICの配置のポイント

ICの真ん中の溝をまたぐように配置すると、ICの各ピンが別々の列に来るようになる。

データシートを見て、1ピンの位置(端子の配置)をしっかり把握。

周辺部品(抵抗、コンデンサ)はICのピンから近い位置のホールに差し込むと配線が短く済む。

7.2 センサモジュールの配置例

センサモジュールによっては、ブレッドボードに直接挿して使えるピンヘッダが実装されている場合があります。

ジャンパーワイヤを使わずに直接挿せる場合は、レイアウトを工夫して必要な電源ライン(VCC/GND)に自然に届く配置にするのもコツです。

8. ブレッドボード配線のコツと注意点

8.1 カラーコードとジャンパーワイヤの整理

ジャンパーワイヤには多くの色があり、信号線を赤、GNDを黒など、統一したルールで配線すると回路がわかりやすくなります。

8.2 回路をシンプルに保つ

- 配線が交差しないように意識するとトラブルを減らせます。

- 部品を適切に配置すればジャンパーワイヤの長さを短くでき、見やすくもなります。

8.3 こまめなチェック

配線後は必ずテスターや導通チェッカーで電源レールと各部品の接続を確認。

データシートや回路図と実際の配線を突き合わせる。

8.4 静電気対策

ブレッドボードはICや半導体を直接差すため、静電気に弱い部品を取り扱うときは静電気防止リストバンドなどを活用すると安心です。

9. ブレッドボードにまつわるFAQ

Q1: ブレッドボードのホールに部品が入らない

・部品のリード(足)の太さが合っていない可能性があります。ブレッドボードは一般的に22〜26AWG程度のリードやワイヤを想定しています。

・ゆっくり水平に押し込む、もしくは必要に応じてニッパーやペンチでリードを整形すると挿しやすくなる場合があります。

Q2: なぜLEDが光らないのか

・極性の逆: LEDのアノードとカソードを逆に挿している

・抵抗を入れていない: 電流が流れすぎて壊れている可能性も

・電源の電圧が不適切: 3.3V想定の回路に5Vを入れていないか、そもそも電源が来ているか

Q3: ブレッドボードが不良品かどうか見分けたい

・テスターでホール間の導通を確認。

・電源レールが途中で切れているタイプもあるので、切り分け部分をまたいで同じだと思わないこと。

Q4: ブレッドボードはどれくらいの電流まで扱える?

・メーカーによりますが、一般的には数Aの大電流を扱うようには設計されていません。

・1A未満が目安と言われることが多いですが、実際にはそれよりも低い電流で使うことが望ましいです。

・大きい電流を流したい場合は、必ず専用の配線やコネクタ、またははんだ付け基板を利用しましょう。

10. メンテナンスと長く使うためのポイント

- ホコリ除去: ブレッドボードのホールにホコリや金属片が入ると、ショートの原因になります。エアダスターを使って定期的に掃除すると良いでしょう。

- 過度な挿し抜きに注意: 同じ穴に太いリードを何度も抜き差しすると、内部の金属板がゆがんで接触が悪くなります。足が太い部品は、一度リードを細く削ったり、変換基板を経由するなど工夫しましょう。

- 温度: 高温や直射日光を避けることで、樹脂や金属の劣化を防ぎます。

11. まとめ

- ブレッドボードは回路学習の最初の一歩

はんだ付け不要で簡単に回路を仮組みできるので、電子回路を学ぶのに最適です。 - 内部配線の理解が回路ミスを防ぐ

縦/横方向のホールがどう導通しているかを知ることで、正しい回路を組みやすくなります。 - 大小さまざまなブレッドボードを使い分ける

小さな回路から大規模なプロトタイピングまで、用途に応じてサイズを選ぶと便利です。 - 静電気や配線ミスに注意

半導体は静電気に弱い場合があるため取り扱いに気をつける。また配線が複雑になるほどミスが増えるので、配線は整理して行うことが重要です。 - 試作を何度も繰り返して習熟を深める

ブレッドボードは試作を繰り返すためのツール。実際に組んで失敗することで理解が深まります。

ブレッドボードは電子工作の入り口から中級・上級にいたるまで、多くの場面で活躍します。単純にLEDを点灯させるだけでも「電流」「電圧」「抵抗」「極性」など、電子回路の基礎を学ぶ要素が詰まっています。ぜひ、この記事を参考に色々な回路にチャレンジしてみてください!

参考リンク・書籍

- Arduino公式サイト (英語)

- スイッチサイエンス (各種ブレッドボード・電子部品販売)

- 『電子工作のための部品選びと使い方』(翔泳社)

- 『トランジスタ技術』各号(CQ出版)

以上が、ブレッドボードの構造・使い方・応用例を網羅した解説となります。

この記事でブレッドボードの全貌を把握し、電子工作やプロトタイピングをよりスムーズに進めていただければ幸いです。ぜひ、実際にブレッドボードを触りながら試行錯誤を楽しんでください!